第10章 UART串口通信和指针基础

通信,按照传统的理解就是信息的传输与交换。对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。没有通信,单片机所实现的功能仅局限于单片机本身,就无法通过其它设备获得有用信息,也无法将自己产生的信息告诉其它设备。如果单片机通信没处理好的话,它和外围器件的合作程度就受到限制,最终整个系统也无法完成强大的功能,由此可见单片机通信技术的重要性。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器)串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。

本章除了介绍单片机的UART通信外, C语言的学习也逐步开始进入深水区。几乎每一本C语言教材都会强调:指针是C语言的灵魂。由此可见,能不能灵活应用指针是判断是否真正学会C语言的重要指标之一,本章将开始介绍指针相关的内容。

10.1串行通信的初步认识

B站在线视频教程:10-1 串口初步认识

通信按照基本类型可以分为并行通信和串行通信。并行通信数据的各个位同时传送,可以实现字节为单位通信,通信线多占用资源多,成本高。前边用到的P0 = 0xFE;一次给P0的8个I/O口赋值,同时进行信号输出,类似于有8个车道同时可以过去8辆车,这种形式就是并行的,习惯上还称P0、P1、P2和P3为51单片机的4组并行总线。

串行通信是一条车道,一次只能一辆车通过。0xFE单字节要传输,假如低位在前高位在后,发送方式0-1-1-1-1-1-1-1-1,一位一位的发送出去,要发送8次才能发送完一个字节。

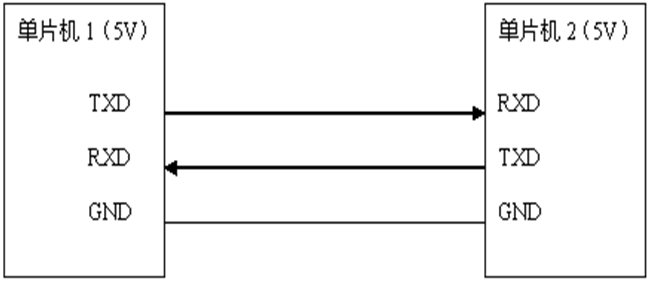

STC89C52有两个引脚是专门用来做UART串行通信的,一个是P3.0一个是P3.1,它们还分别有另外的名字叫做RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。两个单片机进行UART串口通信基本的演示图如图10-1所示。

图中GND表示单片机系统电源的参考地,TXD是串行发送引脚,RXD是串行接收引脚。两个单片机之间要通信,首先电源基准得一样,所以要把两个单片机的GND相互连接起来,然后单片机1的TXD引脚接到单片机2的RXD引脚上,即此路为单片机1发送而单片机2接收的通道,单片机1的RXD引脚接到单片机2的TXD引脚上,即此路为单片机2发送而单片机1接收的通道。这个示意图就体现了两个单片机相互收发信息的过程。

图中GND表示单片机系统电源的参考地,TXD是串行发送引脚,RXD是串行接收引脚。两个单片机之间要通信,首先电源基准得一样,所以要把两个单片机的GND相互连接起来,然后单片机1的TXD引脚接到单片机2的RXD引脚上,即此路为单片机1发送而单片机2接收的通道,单片机1的RXD引脚接到单片机2的TXD引脚上,即此路为单片机2发送而单片机1接收的通道。这个示意图就体现了两个单片机相互收发信息的过程。

当单片机1想给单片机2发送数据时,比如发送一个0xE4这个数据,用二进制形式表示就是0b11100100,在UART通信过程中,是低位先发,高位后发的原则,那么就让TXD首先拉低电平,持续一段时间,发送一位0,然后继续拉低,再持续一段时间,又发送了一位0,然后拉高电平,持续一段时间,发了一位1……一直到把8位二进制数字0b11100100全部发送完毕。这里就涉及到了一个问题,就是持续的这“一段时间”到底是多久?由此便引入了通信中的一个重要概念——波特率,也叫做比特率。

波特率就是发送二进制数据位的速率,习惯上用baud表示,即发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。在通信之前,单片机1和单片机2首先要明确的约定好它们之间的通信波特率大小,并且必须保持一致,收发双方才能正常实现通信。

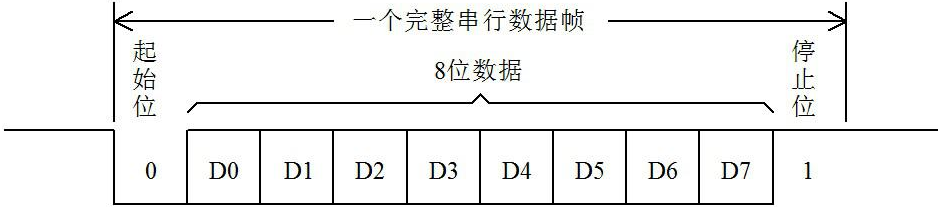

约定好速度后,还要考虑第二个问题,数据什么时候是起始,什么时候是结束呢?不管是提前接收还是延迟接收,数据都会接收错误。在UART通信的时候,一个字节是8位,规定当没有通信发生时,线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位0表示起始位,然后发送8位数据位,数据位是先低后高,数据位发完后再发一位1表示停止位。这样本来要发送8位数据,实际一共发送了10位,多出来的两位一位起始位,一位停止位。而接收方原本一直保持的高电平,一旦检测到一位低电平,就知道要开始准备接收数据了,接收8位数据位后,然后检测到停止位,再准备下一个数据的接收,如图10-2所示。

图10-2串口数据发送示意图,实际上是一个时域示意图,就是信号随着时间变化的对应关系。比如在单片机的发送引脚上,左边的是先发生的,右边的是后发生的,数据位的切换时间就是波特率分之一秒。

10.2USB转串口通信

早期的电脑,尤其是台式机通常有一个9针的串行接口,叫做RS232串口。随着技术的发展,工业上还有RS232串口通信的大量使用,但是商业技术的应用上,已经慢慢的使用USB转UART技术取代了RS232串口。

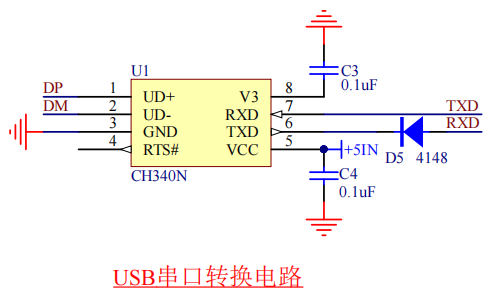

在电路上添加一个USB转串口芯片,就可以实现USB通信协议和标准UART串行通信协议的转换,Kinst51开发板上使用的是CH340这个芯片,如图10-3所示。

图10-3中,CH340电路比较简单,根据数据手册,把电源、晶振接好后,1脚和2脚的DP和DM分别接USB口的2个数据引脚,6脚和7脚接到了单片机的RXD和TXD上去。

CH340的6脚位置加了4148二极管,是STC89C52RC这个单片机下载程序的特殊需求。这个单片机下载程序需要冷启动,即软件上先点下载后给电路上电,上电的瞬间单片机通过串口检测是否需要下载程序。虽然单片机的VCC是由开关控制,但是由于CH340的6脚是输出引脚,如果此处没有二极管的话,开关没有打开之前,由于6脚默认是高电平,电流会从CH340的6脚灌入单片机的P3.0引脚,给后级的电容进行充电,造成后级有一定幅度的电压。这个电压值虽然只有两三伏左右,但是可能会影响到正常的冷启动。加了二极管后,可以消除这种不良影响,此外也不影响通信。串口通信时,CH340的6脚输出高电平时,单片机的RXD也是高电平;当CH340输出低电平时,单片机的RXD为二极管的压降值约0.7V,依然会被单片机识别成为低电平。

10.3UART串口通信的基本应用

10.3.1通信的三种基本类型

常用的通信从传输方向上可以分为单工通信、半双工通信、全双工通信三类。

单工通信就是指只允许一方向另外一方传送信息,而另一方不能回传信息。比如电视遥控器、收音机广播等,都是单工通信技术。

半双工通信是指数据可以在双方之间相互传播,但是同一时刻只能其中一方发给另外一方,比如对讲机就是典型的半双工。

全双工通信就发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,就如同电话一样,说话的同时也可以听到对方的声音。

10.3.2UART模块介绍

使用定时器模块定时某一特定时间时,利用定时器中断系统,可以让单片机只有在定时器中断发生时去执行相应动作。同样,串口的中断系统,可以让串口通信模块自动接收完数据后,通知单片机去执行相应的动作。当然,这一切都要基于配置好对应的特殊功能寄存器的前提。 51单片机的UART串口的结构由串行口控制寄存器SCON、发送电路和接收电路三部分构成,串口控制寄存器SCON如表10-1表10-2所示。

表10-1 SCON——串行控制寄存器的位分配(地址0x98、可位寻址)

| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 符号 | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

| 复位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表10-2 SCON——串行控制寄存器的位描述

| 位 | 符号 | 描述 |

|---|---|---|

| 7 | SM0 | 这两位共同决定了串口通信的模式0~模式3共4种模式。最常用的就是模式1,也就是SM0=0,SM1=1。 |

| 6 | SM1 | 见SM0描述 |

| 5 | SM2 | 多机通信控制位(极少用),模式1直接清零。 |

| 4 | REN | 使能串行接收。由软件置位使能接收,软件清零则禁止接收。 |

| 3 | TB8 | 模式2和3中要发送的第9位数据(很少用)。 |

| 2 | RB8 | 模式2和3中接收到的第9位数据(很少用),模式1用来接收停止位。 |

| 1 | TI | 发送中断标志位,当发送电路发送到停止位的中间位置时,TI由硬件置1,必须通过软件清零。 |

| 0 | RI | 接收中断标志位,当接收电路接收到停止位的中间位置时,RI由硬件置1,必须通过软件清零。 |

对于串口的四种模式,模式1是最常用的,即前边提到的1位起始位,8位数据位和1位停止位。下面主要介绍模式1的工作细节和使用方法,至于其它3种模式与此也是大同小异,真正遇到需要使用的时候再去查阅相关资料。

UART串口模块有一个专门的波特率发生器用来控制发送和接收数据的速度。对于STC89C52单片机来讲,这个波特率发生器只能由定时器T1或定时器T2控制产生,而不能由定时器T0产生。

如果用定时器2,需要配置额外的寄存器,默认是使用定时器1的。本章内容使用定时器T1作为波特率发生器,方式1下的波特率发生器必须使用定时器T1的模式2,也就是自动重装载模式,定时器的重载值计算公式为:

TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /2/16 /波特率

和波特率有关的还有一个寄存器,是一个电源管理寄存器PCON,他的最高位可以把波特率提高一倍,也就是如果写PCON |= 0x80以后,计算公式就成了:

TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /16 /波特率

公式中数字的含义这里解释一下,256是8位定时器的溢出值,也就是TL1的溢出值,晶振值在Kingst51开发板上是11059200,12表达的是1个机器周期等于12个时钟周期,值得关注的是这个16,采取并确认信号是0还是1的方式是把一位信号采集16次,其中第7、8、9次取出来,这三次中其中两次如果是高电平,那么就认定这一位数据是1,如果两次是低电平,那么就认定这一位是0,这样一旦受到意外干扰读错一次数据,也依然可以保证最终数据的正确性。

了解了串口采集模式,在这里留一个思考题。“晶振值/12/2/16/波特率”计算的时候,出现不能除尽,或者出现小数怎么办,允许出现多大的偏差?弄清楚这个问题,也就理解了晶振为何使用11.0592M了。

串口通信的发送和接收电路在物理上有2个名字相同的SBUF寄存器,它们的地址也都是0x99,但是一个用来做发送缓冲,一个用来做接收缓冲。就是说,有2个房间,两个房间的门牌号是一样的,其中一个只出人不进人,另外一个只进人不出人,这样就可以实现UART的全双工通信,相互之间不会产生干扰。在逻辑上每次操作SBUF,单片机会自动根据对它执行的是“读”操作还是“写”操作来选择是接收SBUF还是发送SBUF。

10.3.3UART串口通信配置流程

通常情况下编写串口通信程序的基本步骤如下所示:

- 配置串口为模式1。

- 配置定时器T1为模式2,即自动重装模式。

- 根据波特率计算TH1和TL1的初值,如果有需要可以使用PCON进行波特率加倍。

- 打开定时器控制寄存器TR1,让定时器跑起来。

这里还要特别注意一下,就是在使用T1做波特率发生器的时候已经被使用,千万不要再使能T1的中断了。

10.4通信实例与ASCII码

B站在线视频教程:10-2 串口通信实例

串口通信一项重要功能就是实现单片机和电脑之间的信息交互,既可以用电脑控制单片机,也可以把单片机的一些信息状况发给电脑上的软件。下面做一个简单的例程,实现单片机串口调试助手发送的一个字节的数据,在Kingst51开发板上的数码管上显示出来,并且单片机再将接收到的数据通过串口发送给电脑。

#include <reg52.h>

sbit ADDR3 = P1^3;

sbit ENLED = P1^4;

unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表

0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,

0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E

};

unsigned char LedBuff[7] = { //数码管+独立LED显示缓冲区

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF

};

unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节

unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节

unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节

void ConfigTimer0(unsigned int ms);

void ConfigUART(unsigned int baud);

void main()

{

EA = 1; //使能总中断

ENLED = 0; //选择数码管和独立LED

ADDR3 = 1;

ConfigTimer0(1); //配置T0定时1ms

ConfigUART(9600); //配置波特率为9600

while (1)

{ //将接收字节在数码管上以十六进制形式显示出来

LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];

LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];

}

}

/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */

void ConfigTimer0(unsigned int ms)

{

unsigned long tmp; //临时变量

tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率

tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值

tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值

tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差

T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节

T0RL = (unsigned char)tmp;

TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位

TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1

TH0 = T0RH; //加载T0重载值

TL0 = T0RL;

ET0 = 1; //使能T0中断

TR0 = 1; //启动T0

}

/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */

void ConfigUART(unsigned int baud)

{

SCON = 0x50; //配置串口为模式1

TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位

TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2

TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值

TL1 = TH1; //初值等于重载值

ET1 = 0; //禁止T1中断

ES = 1; //使能串口中断

TR1 = 1; //启动T1

}

/* LED动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */

void LedScan()

{

static unsigned char i = 0; //动态扫描索引

P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐

P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到P1口低3位

P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到P0口

if (i < 6) //索引递增循环,遍历整个缓冲区

i++;

else

i = 0;

}

/* T0中断服务函数,完成LED扫描 */

void InterruptTimer0() interrupt 1

{

TH0 = T0RH; //重新加载重载值

TL0 = T0RL;

LedScan(); //LED扫描显示

}

/* UART中断服务函数 */

void InterruptUART() interrupt 4

{

if (RI) //接收到字节

{

RI = 0; //手动清零接收中断标志位

RxdByte = SBUF; //接收到的数据保存到接收字节变量中

SBUF = RxdByte; //接收到的数据又直接发回,叫作-"echo",

//用以提示用户输入的信息是否已正确接收

}

if (TI) //字节发送完毕

{

TI = 0; //手动清零发送中断标志位

}

}

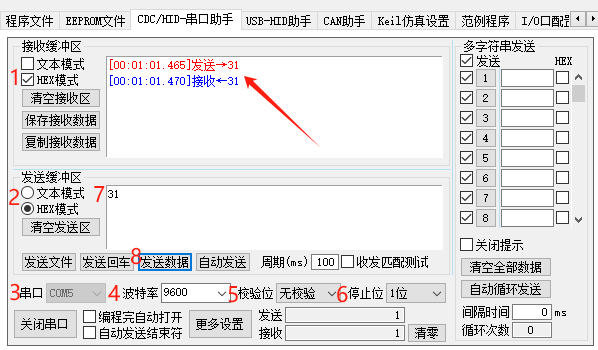

打开STC下载软件右侧菜单栏的串口助手,在“接收缓冲区”和“发送缓冲区”各自有两个选项--文本格式和HEX格式,这是什么意思呢?

抛开汉字不谈,常用的字符包含了09的数字、AZ/a~z的字母、还有各种标点符号等。那么在单片机系统里面怎么来表示它们呢?ASCII码(American Standard Code for Information Interchange,即美国信息互换标准代码)可以完成这个使命:在单片机中一个字节的数据可以有0~255共256个值,取其中的0~127共128个值赋予了它另外一层涵义,即让它们分别来代表一个常用字符,其具体的对应关系如表10-3所示。

表10-3 ASCII码字符表

| ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 字符 | ASCII值 | 字符 | ASCII值 | 字符 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 000 | NUL | 032 | (space) | 064 | @ | 096 | ’ |

| 001 | SOH | 033 | ! | 065 | A | 097 | a |

| 002 | STX | 034 | " | 066 | B | 098 | b |

| 003 | ETX | 035 | # | 067 | C | 099 | c |

| 004 | EOT | 036 | $ | 068 | D | 100 | d |

| 005 | END | 037 | % | 069 | E | 101 | e |

| 006 | ACK | 038 | & | 070 | F | 102 | f |

| 007 | BEL | 039 | ' | 071 | G | 103 | g |

| 008 | BS | 040 | ( | 072 | H | 104 | h |

| 009 | HT | 041 | ) | 073 | I | 105 | i |

| 010 | LF | 042 | * | 074 | J | 106 | j |

| 011 | VT | 043 | + | 075 | K | 107 | k |

| 012 | FF | 044 | , | 076 | L | 108 | l |

| 013 | CR | 045 | - | 077 | M | 109 | m |

| 014 | SO | 046 | . | 078 | N | 110 | n |

| 015 | SI | 047 | / | 079 | O | 111 | o |

| 016 | DLE | 048 | 0 | 080 | P | 112 | p |

| 017 | DC1 | 049 | 1 | 081 | Q | 113 | q |

| 018 | DC2 | 050 | 2 | 082 | R | 114 | r |

| 019 | DC3 | 051 | 3 | 083 | S | 115 | s |

| 020 | DC4 | 052 | 4 | 084 | T | 116 | t |

| 021 | NAK | 053 | 5 | 085 | U | 117 | u |

| 022 | SYN | 054 | 6 | 086 | V | 118 | v |

| 023 | ETB | 055 | 7 | 087 | W | 119 | w |

| 024 | CAN | 056 | 8 | 088 | X | 120 | x |

| 025 | EM | 057 | 9 | 089 | Y | 121 | y |

| 026 | SUB | 058 | : | 090 | Z | 122 | z |

| 027 | ESC | 059 | ; | 091 | [ | 123 | { |

| 028 | FS | 060 | < | 092 | | | 124 | ¦ |

| 029 | GS | 061 | = | 093 | ] | 125 | } |

| 030 | RS | 062 | > | 094 | ^ | 126 | ~ |

| 031 | US | 063 | ? | 095 | _ | 127 | DEL |

这样就在常用字符和字节数据之间建立了一一对应的关系,现在一个字节就既可以代表一个整数又可以代表一个字符了,至于什么时候代表整数,什么时候代表字符主要看编程者的实际意图。ASCII码在单片机系统中应用非常广泛。首先将发送缓冲区和接收缓冲区的“文本模式”取消勾选,在“HEX模式”勾选上。选择对应的串口号,波特率9600,校验位无校验,停止位1位,然后发送缓冲区的白框内,随意输入一个数字比如“31”,点击发送数据,就可以将0x31发送出去,并且能看到接收缓冲区显示也接收到了一个“31”,将操作步骤按照数字编排到串口助手截图中,如图10-4所示。

将这个程序的串口助手发送模式保持“HEX模式”不变,接收模式改成“文本模式”,会观察到接收到一个数字1,也就是0x31对应的ASCII值,从表10-3可以查询到。如果将接收缓冲区保持“HEX模式”,而发送模式改为“文本模式”,在接收缓冲区会看到发送了0x33和0x31,也就是发送的时候31当做两个字符发送出去的,接收到的0x33和0x31分别是3和1的ASCII值。

10.5使用逻辑分析仪测量串口通信

B站在线视频教程:10-3 使用逻辑分析仪测量串口通信

万用表、示波器、逻辑分析仪是电子工程师常用的测量设备。万用表主要用来测量电压、电流等参数,示波器通常用来测量模拟信号等信号质量参数,逻辑分析仪通常用来分析数字通信信号以及解析通信协议。对于串口通信这种数字通信,用逻辑分析仪可以清晰的测量出每一位的脉宽,波特率,还可以将串口通信数据直接解析出来,是数字信号分析利器。

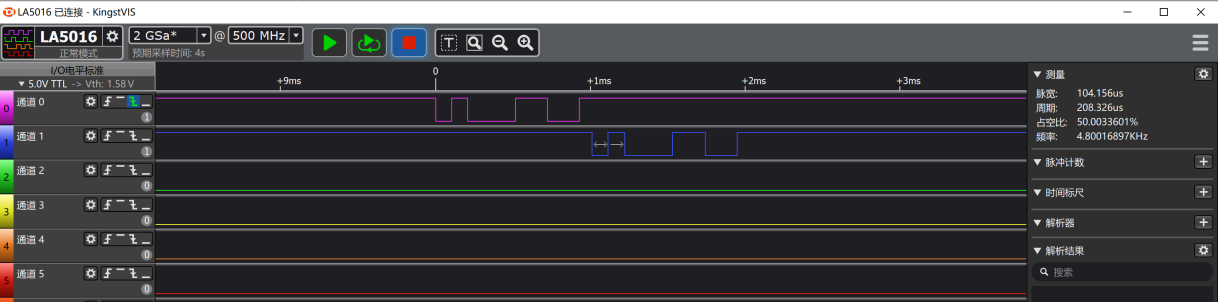

下面使用Kingst品牌的 LA5016逻辑分析仪测量一下上一小节串口助手按照三种情况发送“31”后,单片机的RXD引脚接收到的波形数据,以及TXD引脚发送出去的波形数据,按照使用方法将逻辑分析仪的通道0和通道1分别接到单片机的RXD和TXD引脚上,GND接到单片机的GND插针上,测量到的波形如图10-5所示,从图上可以看到测量的单片机TXD发送引脚一个脉冲宽度大概是104.156us,9600波特率的一个位宽理论值是1/9600=104.166us。

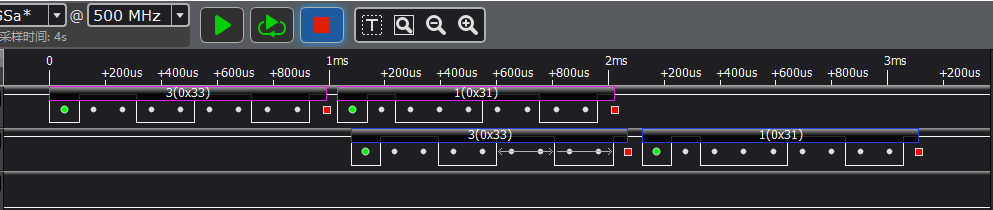

逻辑分析仪不仅仅可以测量波形的脉冲宽度,周期,占空比频率这些信息,对于标准的通信协议,可以直接将波形解析出HEX格式,同时软件右下角也可以显示出解析后的数据。如图10-6所示。从图上还可以看出解析的过程中,有一个圆绿点表示串口起始位,白点表示数据位,方红点表示停止位。

除了可以显示成为十六进制数据,还可以显示成其他格式。将第三次发送的“文本模式”下的“31”的发送和接收数据显示格式,同时显示HEX和ASCII格式,如图10-7所示。

除了可以显示成为十六进制数据,还可以显示成其他格式。将第三次发送的“文本模式”下的“31”的发送和接收数据显示格式,同时显示HEX和ASCII格式,如图10-7所示。

合理使用工具,可以将一些信号参数更加清晰直观的展示出来,在项目开发过程中起到事半功倍的效果。

合理使用工具,可以将一些信号参数更加清晰直观的展示出来,在项目开发过程中起到事半功倍的效果。

10.6指针的概念与指针变量的声明

B站在线视频教程:10-4 指针概念

10.6.1变量的地址

要研究指针,得先来深入理解内存地址这个概念。打个比方:整个内存就相当于一个拥有很多房间的大楼,每个房间都有房间号,比如从101、102、103一直到NNN,可以说这些房间号就是房间的地址。相对应的内存中的每个单元也都有自己的编号,比如从0x00、0x01、0x02一直到0xNN,同样可以说这些编号就是内存单元的地址。房间里可以住人,对应的内存单元里就可以“住进”变量了:假如一位名字叫A的人住在101房间,可以说A的住址就是101,或者101就是A的住址;对应的,假如一个名为x的变量住在编号为0x00的这个内存单元中,那么可以说变量x的内存地址就是0x00,或者0x00就是变量x的地址。

基本的内存单元是字节,英文单词为Byte,STC89C52单片机共有512字节的RAM内存,它分为内部256字节和外部256字节,仅以内部的256字节为例,很明显其地址的编号从0开始就是0x00~0xFF。用C语言定义的各种变量就存在0x00~0xFF的地址范围内,而不同类型的变量会占用不同数量的内存单元,可以结合前面讲过的C语言变量类型深入理解。假如现在定义了unsigned char a = 1; unsigned char b = 2; unsigned int c = 3; unsigned long d = 4; 这样4个变量,把这4个变量分别放到内存中,如表10-4所示。

表10-4 变量存储方式

| 内存地址 | 存储的数据 |

|---|---|

| …… | …… |

| 0x07 | d |

| 0x06 | d |

| 0x05 | d |

| 0x04 | d |

| 0x03 | c |

| 0x02 | c |

| 0x01 | b |

| 0x00 | a |

变量a、b和c和d之间的变量类型不同,因此在内存中所占的存储单元也不一样,a和b都占一个字节,c占了2个字节,而d占了4个字节。那么,a的地址就是0x00,b的地址就是0x01,c的地址就是0x02,d的地址就是0x04,它们的地址的表达方式可以写成:&a,&b,&c,&d。这样就代表了相应变量的地址,C语言中变量前加一个&表示取这个变量的地址,&在这里就叫做“取址符”。

这里有一点延伸内容,变量c是unsigned int类型的,占了2个字节,存储在了0x02和0x03这两个内存地址上,那么0x02是它的低字节还是高字节呢?这个问题由所用的C编译器与单片机架构共同决定,单片机类型不同就有可能不同。比如:在Keil+51单片机的环境下,0x02存的是高字节,0x03存的是低字节。这是编译底层实现上的细节问题,并不影响上层的应用,如下这两种情况在应用上丝毫不受这个细节的影响:强制类型转换——b = (unsigned char) c,那么b的值一定是c的低字节;取地址——&c,则得到的一定是0x02,这都是C语言本身所决定的规则,不因单片机编译器的不同而有所改变。

实际生活中要寻找一个人有两种方式,一种方式是通过它的名字来找人,还有第二种方式就是通过它的住址来找人。在派出所的户籍管理系统的信息输入方框内,输入小明的家庭住址,系统会自动指向小明的相关信息,输入小刚的家庭住址,系统会自动指向小刚的相关信息。这个供输入地址的方框,在户籍管理系统叫做“地址输入框”。

那么,在C语言中,要访问一个变量,同样有两种方式:一种是通过变量名来访问,另一种自然就是通过变量的地址来访问了。在C语言中,地址就等同于指针,变量的地址就是变量的指针。要把地址送到上边那个所谓的“地址输入框”内,这个“地址输入框”既可以输入x的指针,又可以输入y的指针,所以这个“地址输入框”相当于一个特殊的变量——保存指针的变量,因此称之为指针变量,简称为指针,通常说的指针是指指针变量。

地址输入框输入谁的地址,指向的就是这个人的信息,而给指针变量输入哪个普通变量的地址,它自然就指向了这个变量的内容,通常的说法就是指针指向了该变量。

10.6.2指针变量的声明

在C语言中,变量的地址往往都是编译系统自动分配的,对用户来说是不知道某个变量的具体地址的。所以定义一个指针变量p,把普通变量a的地址直接送给指针变量p就是p = \&a;这样的写法。

对于指针变量p的定义和初始化,一般有两种方式,这两种方式初学者很容易混淆,死记硬背完全记住是最好的办法。

方法1:定义时直接进行初始化赋值。

unsigned char a;

unsigned char *p = &a;

方法2:定义后再进行赋值。

unsigned char a;

unsigned char *p;

p = &a;

这两种写法都是正确的。定义的指针变量前边加了个*,这个*p就代表了这个p是个指针变量,不是个普通的变量,它是专门用来存放变量地址的。此外,定义*p的时候,用了unsigned char来定义,这里表示的是这个指针指向的变量类型是unsigned char型的。

指针变量比较好理解,但是为什么读者还是学不好指针呢?在C语言中,有一些运算和定义是有区别的。重点强调两个区别,只要把这两个区别弄明白了,起码指针变量这部分就不是问题了。这两个重要区别也需要死记硬背记住。

第一个重要区别:指针变量p和普通变量a的区别。定义一个变量a,同时也可以给变量a赋值a = 1,也可以赋值a = 2。定义一个指针变量p,另外还定义了一个普通变量a=1,普通变量b=2,那么这个指针变量可以指向a的地址,也可以指向b的地址,可以写成p = &a,也可以写成p = &b,就是不能写成p = 1或者p = 2或者p = a,这三种表达方式都是错的。

因此这里不要看到定义*p的时候前边有个unsigned char型,就错误的赋值p=1,这个只是说明p指向的变量是这个unsigned char类型的,而p本身,是指针变量,不可以给它赋值普通的值或者变量,后边会直接把指针变量称之为指针,要注意一下这个小细节。

第二个重要区别:定义指针变量*p和取值运算*p的区别。

“*”这个符号,在C语言有三个用法,第一个用法是乘法运算符号。

第二个用法,是定义指针变量的时候用的,比如unsigned char *p,这个地方使用“*”代表的意思是p是一个指针变量,而非普通的变量。

第三种用法,是取值运算,它和定义指针变量是完全两码事,比如:

unsigned char a = 1;

unsigned char b = 2;

unsigned char *p;

p = &a;

b = *p;

这样运算完之后,b的值为1。在这段代码中,&a表示取a这个变量的地址,把这个地址送给p,再用*p运算是取指针变量p指向的地址的变量的值,把这个值送给b,结果相当于b=a。同样是*p,放在定义的位置就是定义指针变量,放在执行代码中就是取值运算。

10.6.3指针的简单示例

为了巩固指针的用法,使用指针实现流水灯程序,从简单程序开始了解指针。

#include <reg52.h>

sbit ADDR0 = P1^0;

sbit ADDR1 = P1^1;

sbit ADDR2 = P1^2;

sbit ADDR3 = P1^3;

sbit ENLED = P1^4;

void ShiftLeft(unsigned char *p);

void main()

{

unsigned int i;

unsigned char buf = 0x01;

ENLED = 0; //使能选择独立LED

ADDR3 = 1;

ADDR2 = 1;

ADDR1 = 1;

ADDR0 = 0;

while (1)

{

P0 = ~buf; //缓冲值取反送到P0口

for (i=0; i<20000; i++); //延时

ShiftLeft(&buf); //缓冲值左移一位

if (buf == 0) //如移位后为0则重赋初值

{

buf = 0x01;

}

}

}

/* 将指针变量p指向的字节左移一位 */

void ShiftLeft(unsigned char *p)

{

*p = *p << 1; //利用指针变量可以向函数外输出运算结果

}

这是一个使用指针实现流水灯的例子,纯粹是为了讲指针而写这样一段程序,程序中传递的是buf的地址,把这个地址直接传递给函数ShiftLeft的形参指针变量p,也就是p指向了buf。对比之前的函数调用有重大区别,如果是普通变量传递,只能单向的,也就是说,主函数传递给子函数的值,子函数只能使用却不能改变。而现在传递的是指针,*p就是直接取了buf这个变量的值,并且将其进行了修改。

再次强调,只要是*p前边带了变量类型如unsigned char,就是表示定义了一个指针变量p,而执行代码中的*p,是指p所指向的内容。

通过理论的学习和这样一个例程对指针有一个初步的认识,至于它的灵活应用,需要在后边的程序中慢慢去体会。

10.7练习题

- 能够理解UART串口通信的基本原理和通信过程。

- 学会通过配置寄存器,实现串口通信的基本操作过程。

- 了解字符和数据之间的转换依据和方法。

- 完成通过串口控制流水灯流动和停止的程序。

- 理解指针的基本概念。